- 手机:

- 400-000-9928

- 电话:

- 020-36772040

- 邮箱:

- server@gdyulian.com

- 地址:

- 广州市白云区嘉禾望岗上胜东街46号上胜创意园I座

清华大学药学院教授丁胜领导的研究团队成功诱导小鼠多能干细胞回归生命起点,迈向创造生命的新领域。

2.该研究采用化学小分子组合,跳过生殖细胞,直接诱导全能干细胞,具有广泛的应用前景。

3.丁胜团队在6年的研究过程中,经历了无数次的失败和绝望,最终在第2016年找到了有效的化学小分子组合。

4.除此之外,丁胜还担任全球健康药物研发中心(GHDDI)主任、清华大学药学院教授,致力于推动再生医学与生命伦理边界的研究。

5.未来,丁胜希望吸引更多科学家参与生命创造研究,为人类健康事业作出贡献。

当细胞在化学分子的指引下回溯至生命的起点,49岁的丁胜正站在人类认知的边缘——这位新基石研究员在清华大学的实验室里,悄然改写着生命诞生的基本法则。他以化学家独有的克制与精准,向生命的本质奥秘发起冲击。这位年少成名、却用十年坐穿冷板凳、兼具科学家理性和诗人浪漫的探索者,不仅在国际上首次用化学小分子诱导出具备胚胎发育全潜能的小鼠干细胞,更以持续突破的生命再造实验,重新锚定着人类在再生医学与生命伦理边界上的坐标。他的故事,是关于人类智慧如何以谦卑姿态触碰造物权杖的现代史诗,更是中国科学家在生命本质研究中从跟跑到领跑的生动注脚。

2024年12月9日下午一点,49岁的清华大学药学院教授丁胜和以往一样,背着藏青色的双肩包,迈着匆匆的步伐,穿过清华大学医学科学楼三层C区长长的走廊,走进C311那间朴素的办公室。

就在一墙之隔的C305实验室,一项“化学小分子调控细胞命运”的研究从2016年开启到现在,已经一刻不停地进行了将近十年。

对于普通人来说,科学家的实验室有些高深莫测,瓶瓶罐罐上贴着像天书一样的标签,实验设备发出轻柔的机械摩擦声,细胞被送来进行显微注射。而对于丁胜和他的团队来说,这里的琐碎日常,却拥有关于如何创造生命的最狂野的想象。

十年时光如同流水般涌过。丁胜团队尝试用化学小分子,将一枚小鼠多能干细胞诱导回生命起点,当细胞从后向前发育,最终被诱导回全能干细胞状态时,科学家们希望,下一步能让细胞从全能干细胞发育成胚胎、再从胚胎成长为一个生命个体。

科学家们的目标非常清晰,那就是——如何不通过生殖细胞,利用已知的以及人类还没有认识到的生物学机制,去创造一个生命。

如果这个目标实现,它将跨越所有目前人类已知的经验,也必将颠覆人类诞生的自然法则——即生命诞生必须经过精子和卵子的结合。可以说,丁胜的这一目标突破了传统生命科学的边界,也挑战了人类对生命起源和发育的基本认知。

普通人听起来像是石破天惊的研究,在丁胜看来早已不是遥遥无期的幻想了,其实,他已经在帮助人们“返老还童”这条科研道路上打拼了二十多年,经历了成千上万次的失败,还有无数次最后时刻功亏一篑的绝望。而如今,丁胜说,他们终于在这个生命科学最前沿的领域,隐约看到了胜利的希望。

现在回看,丁胜的人生经历和人类干细胞研究的发展历史在冥冥中若合符契,彼此呼应。他始终相信,虽然面临巨大的技术和伦理挑战,人类在干细胞研究的道路上依然可以从第一性原理出发打破桎梏,一只无需通过生殖细胞的小鼠,终有一天会从培养箱里蹦出来。

丁胜身高1米75左右,体型清瘦,表情平静,戴着一副炭黑色全框眼镜。见面时,他穿着一件深蓝色的休闲西服,浅色的圆领毛衣,里面套着一件格子衬衫,整个人透露着一种平静的学者气质。

丁胜如今担任全球健康药物研发中心(GHDDI)主任、清华大学药学院教授,他也是学院的创始院长。他的履历还包含近20年在美国的教育、科研经历。

安静内敛,是丁胜给人的第一印象,他的表达总是波澜不惊,甚至刚开始沟通时,他的回复也只是寥寥几个字。但是,当我们的话题转向了他的领域——化学小分子诱导全能干细胞、细胞重编程并调控细胞命运,丁胜的眼神似乎变化了一下,他抬起头,语速不知不觉地变快。很显然,一名科学家正在进入他的“舒适区”。

“这是我们从小鼠的多能干细胞开始,重编程为类似受精卵、能独自发育成完整生命的全能干细胞,并再次发育形成的胚胎,中间部分是跳动的心脏。”

“这是两枚小鼠的胚胎,左边是通过精卵结合天然发育形成的,右边是由我们诱导的全能干细胞发育来的,它已经和天然的胚胎非常相像,包括卵黄囊上的原始血管网……”

2022年6月21日,C305里进行的科研实现了突破。丁胜团队在国际顶级学术期刊Nature上发表了这项成果——《采用小分子鸡尾酒组合诱导小鼠全能干细胞》。在过去的7年时间里,研究人员通过在三千多个化学小分子中遴选组合,最终选出了三种化合物,当这个组合对小鼠的普通多能干细胞进行化学诱导后,细胞在培养皿里表现出了全能干细胞的特点,具备了发育成胎儿以及周围卵黄囊和胎盘的潜力。

虽然听上去仍像是天方夜谭,但丁胜团队已经十分接近他们用非生殖细胞创造生命的目标。

令科学界印象深刻的是——这项研究不仅是对现有细胞重编程技术的改进,还是在试图开辟一条全新的道路。化学小分子调控细胞命运折射的方法论,其实是科研领域里不走寻常路的思维。

科学家尝试在实验室里创造生命,从20世纪50年代到60年代开始研究细胞分化和发育机制开始。

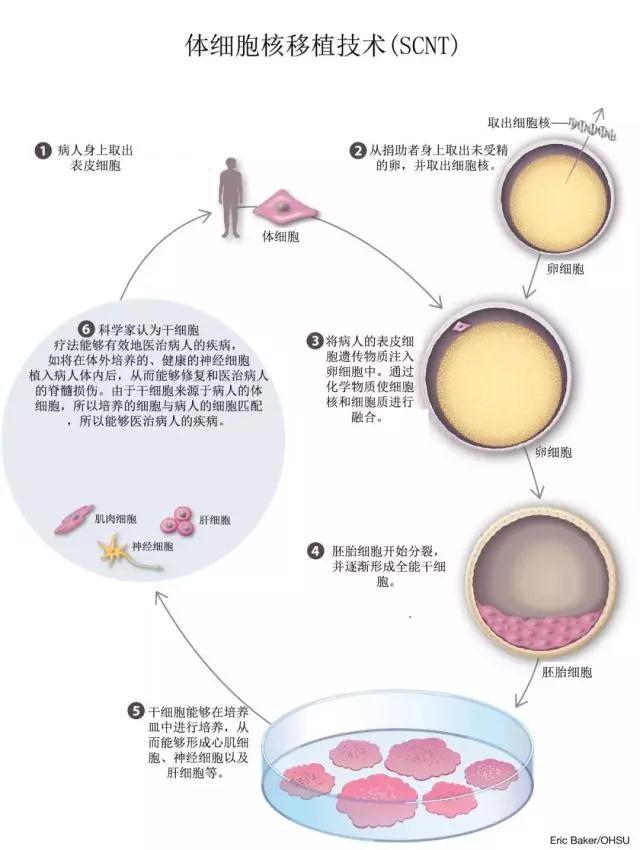

20世纪90年代体细胞核移植(SCNT)技术取得突破,让克隆的概念步入大众视野。1996年多莉绵羊的诞生证明,已分化的哺乳动物体细胞核在卵母细胞质提供的重编程环境下,可被激活并恢复全能性,最终发育为完整个体。

2006年,日本科学家山中伸弥(Shinya Yamanaka)团队,首次成功将小鼠的成体细胞(如皮肤细胞)通过引入四个特定基因(Oct4、Sox2、Klf4和c-Myc),重编程为诱导多能干细胞(iPS细胞)。这些iPS细胞具有与胚胎干细胞相似的多能性,能够分化为胚内部分任何类型的细胞。这一发现彻底改变了再生医学和细胞重编程领域。

自2007年以来,细胞重编程技术被不断优化。科学家们开始尝试用化学小分子替代基因导入,以减少外源基因带来的风险。丁胜早在2004年就领导并发表了化学小分子诱导体细胞逆分化(dedifferentiation)的研究,也是最早开辟通过化学手段重编程细胞命运这条道路的科学家。这个研究范式不断被丁胜团队拓展并引领了全球诸多实验室跟进。2022年的“全能干细胞诱导”研究也是一项这个研究范式下的新科学问题和突破,最大原创性体现在:生命的起点以及后续的胚胎形成不再依赖生殖细胞,仅使用化学小分子就实现了从多能干细胞向全能干细胞的定向诱导,不仅使其具备胚胎内组织分化能力,还能形成胎盘和卵黄囊等胚外组织,真正模拟了小鼠二细胞胚胎阶段的全能性,实现了细胞重回生命的起点状态。

这项在Nature上发表的研究成果给竞争激烈的学术圈带来了热烈的讨论。而这项突破和人类再生医学的终极理念非常一致,那就是,未来哺乳动物不再需要精子和卵子就可以被创造出来。

如果顺着这项研究的方向继续想象,把小鼠细胞换成人体细胞,那么它最终的目的地可能超乎想象——如果用一个细胞就可以复制出生命,那么将来人类是不是可以实现永生?

“从生命本源的细胞调控角度而言,我们已经达到了一个新的高度,加上未来的脑机接口、人工智能等技术的突破,理论上,人类永生的实现不是不可能的。”

每一天,都有行色匆匆的清华博士生们走进C305的大门,穿过格子间办公室,进入了摆满培养皿和各种显微仪器的实验室。

在清华大学,丁胜带领的博士研究项目非常多,用化学小分子诱导小鼠全能干细胞可能是其中极为特殊的一个。因为这正是丁胜自己曾经的研究方向。在这项研究开启的2016年,丁胜本人至少在再生医学这个领域,已经专注了12年以上。

1975年,丁胜在北京大学汉中分校出生,父亲是北京大学高能物理学教授,母亲是北京大学医院的内科医生。从小,他就和哥哥在父亲的办公室里写作业,观摩父亲搭建高等物理实验室里巨大的粒子加速器。他也会和哥哥去妈妈的医院里吃饭,看病人在医院里来来往往,逐渐对医院消毒水的味道产生了特殊的亲近感。

在这样的生活环境中,丁胜的内心从小就被埋下了一颗“想当科学家”的种子,也为他高度自驱的学习态度打下了基础。

在对化学产生强烈的兴趣之前,丁胜的各科成绩都很均衡。他不仅仅对理科有一种天然的兴趣,也对文学产生了浓厚的好奇。语文老师会引导他们去体会周国平散文中的美,鲁迅杂文中的犀利、培根文章里的哲学性。他后来甚至参加了文学创作兴趣小组,一度沉浸在写诗、写散文的热情当中。

这段时间他获得了思想上的解放,也不断地沉浸在对美、秩序以及哲学的思考当中。丁胜后来谈到自己之所以会对化学产生如此浓烈的兴趣,和这段时间对文学和哲学的痴迷不无关系。他在化学里感受到了一种充满秩序的美。

初三时,丁胜对化学实验开始产生浓厚的兴趣。每一个在课上做过的化学实验,他都和一个好朋友在对方的家里重复并改进。直到有一天,同学的父母认为这些实验有引发火灾的危险,要求他们不要再在家里执行操作。

丁胜也曾把一大块金属钠扔进了未名湖里,目睹了钠和水分子的结合产生了氢气,引发了湖面上的一场小规模爆炸。

当浓烈的兴趣占据内心时,丁胜在化学这个科目上越走越远。以至于后来,丁胜去挪威参加国际奥林匹克化学竞赛并获得银奖、免试保送北京大学化学系、大二时自己申请转学到加州理工学院(California Institute of Technology),似乎都成了顺理成章的事情。

丁胜在年少时就坚定地相信——科学研究的魅力正是来源于对未知的探索,科学家就是要做那些前人从未做过的事情,敢为天下先。

在加州理工学院,丁胜度过了学习和实验密度很大的三年,在这里,他接受了对于原创科研最初的训练,有相当多深刻的体验。

以前习惯寻找标准答案的学习方法被颠覆。他说:“原来我认为很多问题是有标准答案的,但是在加州理工,教授会告诉我们,未被解决的问题在真实的世界里根本没有标准答案。他们会教我们,基于什么样的已知去设定一个科学假设,然后用逻辑去链接解决问题的路径,最终回答这个科学问题。”

“提出问题——进行设计——发现失败——排查错误——进行比对——重新实验”,这让丁胜对真实的科研场景有了一个新的认知。在这样的一个过程里,丁胜收获了让他受益终身的东西,也完成了一个年轻科学家世界观的重建和学术方法论的构建。

在这段时间里,丁胜也初尝科研路上的曲折。在接触科研相当长的一段时间里,他发现,要解决一个问题,时间的花费是海量的,失败也变成了一种常态,他第一次体会到了孤独感,也备受煎熬。最终,在这个过程中,他练就出了一个科研工作者面对困局时的平常心。

在加州理工,丁胜最初的学习领域是合成化学,他辗转于几个化学实验室,主要做合成化学方面的实验,经常是最后离开实验室并且亲手关上灯的那名同学。

大学最后一年,丁胜进入了著名化学教授罗伯特·格拉布斯(Robert Howard Grubbs)的实验室工作,由于前两年已经经受过了大量难度颇大的综合性实验训练,他在格拉布斯实验室的工作超乎寻常地顺利。只用四个月的时间,他就完成了一种新的催化剂的合成,这种能够高效连接碳碳化学键的催化剂不仅组内被命名为丁胜催化剂(在外被称为第二代Grubbs催化剂),后来更成为学术界和工业界应用最广的催化剂之一,为格拉布斯教授荣获2005年诺贝尔化学奖作出重要贡献。

丁胜对生物化学研究的起始点,可以追溯到1998年末。那一年是丁胜在加州理工学院的最后一年,他开始思考自己真正感兴趣的是什么。

本科阶段,丁胜选修了很多生物学课程,他敏感地意识到,生物学和化学的结合似乎正在进入一个新的阶段。那时,人类基因组测序已经进入了冲刺阶段。人们预测,生物化学技术(比如高通量测序、基于细胞表型的药物筛选)会成为核心工具,推动(功能)基因组学深入介入疾病研究。另外,化学家们在更主动地设计化学工具分子研究生物过程,这意味着化学工具在生命科学中将会被越来越多地深度应用。

因此,在选择博士的研究方向时,丁胜把目光锁定在了生物化学领域。这个时候,皮特·舒尔茨(Peter G. Schultz),一个如神一般存在的名字,出现在了他的视野里。

舒尔茨是催化抗体、组合化学、合成生物学和“高通量”技术领域的先驱,在生物化学领域有重要建树。除了在著名的斯克利普斯研究所(Scripps Research)担任博士生导师外,舒尔茨还在诺华制药公司的支持下创建了诺华研究基金会基因组学研究所(GNF),提出了以技术驱动理解人类基因组、以研制新药治疗疾病的概念。这个举动,和2000年6月26日被称为“生命天书”的人类基因组序列草图绘制完成,有着密不可分的关系。

丁胜后来说:“选择了舒尔茨教授作为导师,其实就是选择了用化学小分子来研究生物学问题这个方向。”

斯克利普斯研究所是最大和最有影响力的结合基础和转化的生物医药研发机构,涉及的基础研究涵盖免疫学、分子和细胞生物学、化学等等,是世界上少数几个领先的生物医学研究中心之一,也是诸多诺贝尔奖获得者工作过的地方。诺华研究基金会基因组学研究所(GNF)则是被称为“生物学的贝尔实验室”。

在博士研究开启后,丁胜第一次面临自己去定义一个科学问题并揭开谜底的工作。他从小对两栖动物肢体断掉后可以再生的现象十分感兴趣。“很多文学作品甚至希腊神话都涉及了再生这个现象,作家们也赋予了再生一些很神奇的描述,而我当时就想,如何选择一个合适的体系,寻找小分子来诱导人类的细胞具备再生的功能。”

那时的丁胜,大部分时间都泡在实验室里,他发现,生物学实验和化学实验有很大的区别,通常的生物学实验需要有一个标准的阳性和阴性的对照来做判断。化学的体系相对成熟,而生物学的体系中间的过程更像一个黑箱。研究人员需要通过结果来做一些预判。这是思维方式的不同。也就是在这个阶段,他完成了一个重要的跨越,从化学合成的思维体系跨越到生物实验的思维体系。

丁胜在自己的博士研究领域陆陆续续发表了一些文章。虽然是一些阶段性的成果,但足以让丁胜顺利毕业。很长一段时间以来,斯克利普斯的同事对丁胜的印象都是,他留着一头颇有摇滚范儿的长发,醉心于自己的研究而无暇顾及形象。

舒尔茨组建的基因组研究院,每年可以获得诺华基金会1亿美元的投入,斯克利普斯的研究经费也一直十分充足,而且因为平台强大,研究所也聚集了全球不同领域的世界级科学家,这让丁胜的视野得到了极大的拓展。

舒尔茨还是一个热爱科研转化的科学家,他开创了一种“从实验室到临床”的模式,这在非营利性研究领域并不常见。通过建立创新药物研究所和与斯克利普斯转化研究所合并,以及与制药公司建立合作伙伴关系,舒尔茨一直致力于加速对新药的发现。这种基于飞轮效应的正向循环给斯克利普斯创造了可观的收入。

丁胜在读博士期间,亲眼看到舒尔茨创立了近10家不同类型的公司,真正把科学的认知做了不同领域的转化,践行出了一个全链条的路径。这给了他非常大的启发——科学家不但可以提炼出重要的问题,还可以去实现商业价值。

毕业后,丁胜留任在斯克利普斯研究所化学系,先后担任助理教授和副教授。在自己组建实验室的过程中,他积累了大量管理实验室和资金申请的经验。因为拥有了自己定义科学问题的自由,丁胜在化学小分子调控细胞领域成果不断。

2004年1月,丁胜、舒尔茨及另外3名华裔学者合作,在《美国化学学会杂志》发表了他们的研究成果——《再生化学物质将肌肉细胞转化为干细胞》。这项研究发现了一种化学小分子,可以诱导细胞进行去分化(dedifferentiation),它可以让细胞从当前状态向后发育,形成自己的前体细胞。这种小分子化合物被赋予了一个形象的名字———“逆转素”。

研究成果刚刚发出,就引起了美国主流媒体争相报道。人们发现,在细胞研究领域,科学界已经探索出了一条让细胞“返老还童”的路径。

2011年,丁胜从斯克利普斯研究所转入加利福尼亚大学旧金山分校任教,并继续着他的科研命题——用化学手段研究干细胞和再生医学,发现和鉴定可以调控细胞命运和功能的小分子化合物。

同时,他也在以自己的方式参与公司创立,早在2007年,他就作为科学创始人参与创办了FateTherapeutics公司。2012年,山中伸弥凭借细胞重编程获得诺贝尔奖,将干细胞研究带入热门领域,同时也吸引了资本与市场的高度关注。而丁胜本人正处于这股强大潮流的中心。2013年,FateTherapeutics在纳斯达克上市,成为了行业内炙手可热的明星公司。

此时此刻,丁胜在美国生物化学领域的成绩已经备受瞩目。而当丁胜希望寻求更大的平台输出自己的经验时,2014年年底,时任清华大学校长陈吉宁告诉丁胜,清华大学未来也将会加强医药学科的建设,学校希望邀请他回国并担任未来药学院院长。丁胜拥抱了这个机会。

可以说,生命像一个奇妙的轮回,1996年,丁胜离开北大勇闯美国,28年后,兜兜转转,他又回到了自己长大的地方。

两年之后,另一个机会接踵而至。盖茨基金会希望在中国创立一家公益科研机构,旨在推动全球健康领域的药物研究。丁胜得知这个信息后,穿针引线,最终促成了北京市政府、盖茨基金会、清华大学三方的携手合作。2016年1月22日,丁胜出任了这家名为全球健康药物研发中心的公益科研机构的主任,全面负责机构的运行工作。

可以说,在这段时间里,所有内化在丁胜内心中的那些经验和才能,都得到了发挥的机会。丁胜在整个生物学和医药学产业链上的能力,让他成为了一名真正的“操盘手”。

丁胜坦言,在建立和发展药学院的过程中,他触及了比以前更复杂、更宽阔和更难的问题,需要和各式各样的人打交道。这份管理经验,也让他意识到——解决一个科学问题和管理一个庞大机构,底层逻辑是相通的,都可以用科学的第一性原理。“首先在真实世界精准定义问题(也就是目标),然后弄清事情的底层逻辑,从而形成可执行的逻辑链条。”

作为全球健康药物研发中心的主任,丁胜在全球范围内招募了多位国际顶尖研发人才,将这个机构聚焦在那些影响发展中国家进步、可是因商业回报问题而长期被忽略的重大疾病挑战上,如结核病、疟疾、寄生虫感染、肠道功能紊乱等创新药物的研发,并努力在公益和商业之间做着平衡。

担任清华药学院院长的同时,又管理着全球健康药物研发中心,其中的工作量是难以想象的。尽管每天都很忙碌,丁胜从来没有失去一个科研人对科研本身的热情,他的“野心”没有被光环冲淡。

“曾经我们做得最多的工作,就是寻找化学小分子诱导体细胞成为多能干细胞,后来我觉得,这个领域在2012年得了诺奖之后,没有太多需要去做的。我一直在想什么会是新的突破。也许不再是一个细胞仅仅变成另外一个细胞,而是一个细胞能够变成一个生命。”丁胜说。

2015年丁胜刚刚回国时,是全世界干细胞研究领域冉冉升起的一颗学术明星。报考丁胜博士生的人趋之若鹜,同样有生物化学背景、本科刚刚毕业的胡妍妍,就是其中之一。

胡妍妍第一次和丁胜沟通就感受到了这位导师的与众不同。当时丁胜人还在美国,在和她语音通话时第一句就问:“你对什么研究方向感兴趣?”如此的开门见山让这位性格活泼的女生大吃一惊——天啊,都不需要做个自我介绍吗?

胡妍妍先是在由多能干细胞通过化学方法体外分化类器官的方向上探索了一段时间,在一次讨论中,丁胜向她提出了一个问题,“既然你可以在体外分化类器官,那么你觉得,用干细胞体外分化诱导成一个生物个体有没有可能?”

《采用小分子鸡尾酒组合诱导小鼠全能干细胞》这项研究从2016年正式开始,随着研究的不断推进,团队成员也逐渐增加。

现在回头来看,当初的这些团队成员,完全是被项目本身的魅力和价值吸引来的,而不是着眼于出成果、发论文。因为谁也不知道找到这组化学小分子组合究竟需要多少时间,他们甚至不知道,世界上是否存在这样的化合物组合。他们走上了科研人员惯常的道路,通过日复一日地筛选、实验、验证来找寻答案。

为了实现由非生殖细胞创造完整生命个体的目标,团队需要在获得诺奖的诱导多能干细胞基础上迈进一步——诱导出胚胎发育最早期,也就是受精卵第一次分裂后,会产生两个胚泡细胞时期(二细胞期)的干细胞。

开始做实验的时候,可以参考的文献并不多。胡妍妍说,“只有2012年一篇Nature的文章,报道了在小鼠的多能干细胞里有大概0.5%的细胞具有类似于小鼠二细胞期的部分特征,我们就以这种特殊细胞作为起始,用它的基因表达特征,在小鼠多能干细胞里构建了一个报告基因系统,用它去做了小分子筛选。”

通过报告基因系统,研究团队会观察加入某个小分子化合物之后报告系统会不会被激活,他们从现有的各个小分子库里筛选出3000多个小分子,然后找出具有诱导全能干细胞潜力的那些,再去尝试它们之间的各种组合。

单个小分子筛选并不难,只花了几个月时间,这期间的发现在当时已经足够发表一些比较好的文章,但丁胜提醒团队,做科学研究不能避重就轻,不要满足于一点小小的进步,要聚焦于最难解决的问题。

虽然丁胜的日程非常繁忙,但他和团队保持着密集的讨论。随时产生的新想法、实验得出的新结果、同行发表的新文章,都会发在工作微信群里让大家讨论。他们给微信群起了一个名字,叫作——“creating life from non-germline”(从非生殖细胞创造生命)。

微信群里也并非全是工作,偶尔士气低落的时候,也会有人抛出一句1965年诺贝尔物理学奖得主费曼的话:“凡我不能创造,我就不能理解(What I can not create,I dont understand)”,并演绎道:“我们试图创造生命的过程也是我们真正理解生命的过程”,以此为大家鼓劲。

在最为艰难的阶段,团队每天都像在大海捞针一样,该用怎样的频率组织实验,筛选小分子的逻辑是什么,采取什么样的策略最有效率,正是团队最需要思路和经验指引的时候。

“最紧锣密鼓的时候,当天试了什么,有什么结论,明天准备试什么,我们每天都会和丁老师讨论,有时候我们会在微信群里讨论到凌晨三点。”胡妍妍说。

从有了科研思路到这篇论文最终发表,中间不知不觉竟过了6年的时间。胡妍妍说,在很长一段时间里,她好像看不到曙光了,而且最令人烦恼的部分并非显而易见的失败,而是每一次大家都觉得实验即将逼近成功时,却在验证的阶段折戟沉沙。

在漫长的看不到光的日子里,团队成员承受着巨大的考验。压力最大的时候,胡妍妍会去清华紫荆操场一圈一圈地跑步,或者去排练厅一遍一遍地跳刚刚学会的中国舞,她说:“汗流浃背以后内心反而轻松了,然后就又能再一次回到实验室开始新的尝试。”

“我们必须全力以赴,同时又不抱持任何希望。不管做什么事,都要当它是全世界最重要的一件事,但同时又知道,这件事根本无关紧要。”

所有和丁胜一起工作过的人,对他的评价都非常一致。没有人见过他焦躁的一面,更没有人见过他哪怕发一次脾气。也许,这就是一名科学家的基本素质,始终保持着一份平常心。

6年间,即使在最艰难的时候,丁胜也从来没有给团队施加任何压力,反而传递给大家一些偏哲学的感悟,比如,“大道至简,越是复杂的问题,答案往往越是简洁优美”。

慢慢地,大家的心态也磨炼得越来越平稳,甚至在历时两年多的时间里,大家终于找到三个小分子组合时,也没有人表现得特别兴奋。丁胜此时更是超乎寻常地冷静,他一再叮嘱团队,越是接近成功越是要做好验证。

终于,2022年6月21日,丁胜及其团队在Nature发表了这项突破性研究成果——《采用小分子鸡尾酒组合诱导小鼠全能干细胞》,被视为开启全新的生命创造研究领域的标志。

该论文共同通讯作者丁胜(左四)刘康(左五)马天骅(左三),共同第一作者胡妍妍(左二)、杨媛媛(左一)、谭彭丞(左六)|受访者供图

丁胜简洁地描述了这项研究:“通常除了全能干细胞,没有任何其他干细胞有可能独立形成生命。为了更好地研究和控制全能干细胞,我们建立了一个能够诱导并维持这些细胞的系统,并采用严格的标准来确认全能干细胞的身份。”

通过三种化学小分子制备出的诱导全能干细胞(ciTotiSC),相当于二细胞胚胎阶段。研究团队为找到的小分子组合起了一个形象的名字,叫作“TAW鸡尾酒组合”。

研究成果的文章发表后,引起了学术圈内的巨大反响,国内外多家媒体和单位作了报道和解读,Nature杂志也在文章刊登的同期发表了专业评述文章——A step closer to making the mother of stem cells(《距离制造干细胞之母又近了一步》)。

胡妍妍后来这样总结该研究的意义和价值:“我觉得诱导全能干细胞,确实是再生医学领域圣杯式的工作,重要性不言而喻。如果我们拿到了全能干细胞,很多关于生命起源的科学研究就变得可能了。”

丁胜团队的工作受到了学术界的关注,也让更多参与研究的人累积着希望。这样的进步不只属于某一个团队,它其实也属于全人类。

近年来,全球干细胞研究似乎来到了爆发前夜,无论是基础研究还是应用研究,各项成果如井喷般出现。这个现象似乎正在印证比尔·盖茨的预言,他曾说,未来能够超过微软公司的,必定出现在生物医药领域。而如果要问未来什么生物医药技术最为火热,那么答案无疑是——干细胞技术。

“我觉得很多时候大门没有打开的时候,大家对一件事情是模糊的。现在,干细胞研究的大门已经打开,当问题定义清楚时,很多人都会加入这个进程当中。我希望来做这件事的人越多越好。如果它能推动人类进步的进程,越多的人参与才会有更多的可能性。”丁胜说。

毕业后,胡妍妍在哈佛医学院的丹娜-法博癌症研究中心做博士后研究员,主要从事癌症生物学相关研究。导师、2019年诺奖获得者威廉·凯林(William Kaelin)曾特别嘉许她“在读博期间得到了很好的学术训练。”

2023年4月抵达美国之前,她已经帮助团队完成了新老交替,将探索生命的接力棒交到了清华药学院新一代博士生手里。也许那只完整的小白鼠,将在他们的培养皿里被培育出来。

2023年5月11日,丁胜受邀在一场全球医疗健康产业峰会上发表演讲,他分享了“细胞命运重编程”对未来医学产业的影响。

丁胜站在硕大的舞台上,声音低沉而清澈:“在未来10到20年的时间跨度内,科学家有可能会解决人类或者生命的终极问题,即‘如何通过非生殖系统创造一个生命,如何真正的再生/重生’”。

五个月后,丁胜入选2023年新基石研究员项目。这个聚焦原始创新的大额资助计划,将支持他在创造生命研究的未达之境中继续自由探索。